Lesezeit ca. 7 Minuten

Titelstory: Wie krisensicher ist Hamburg?

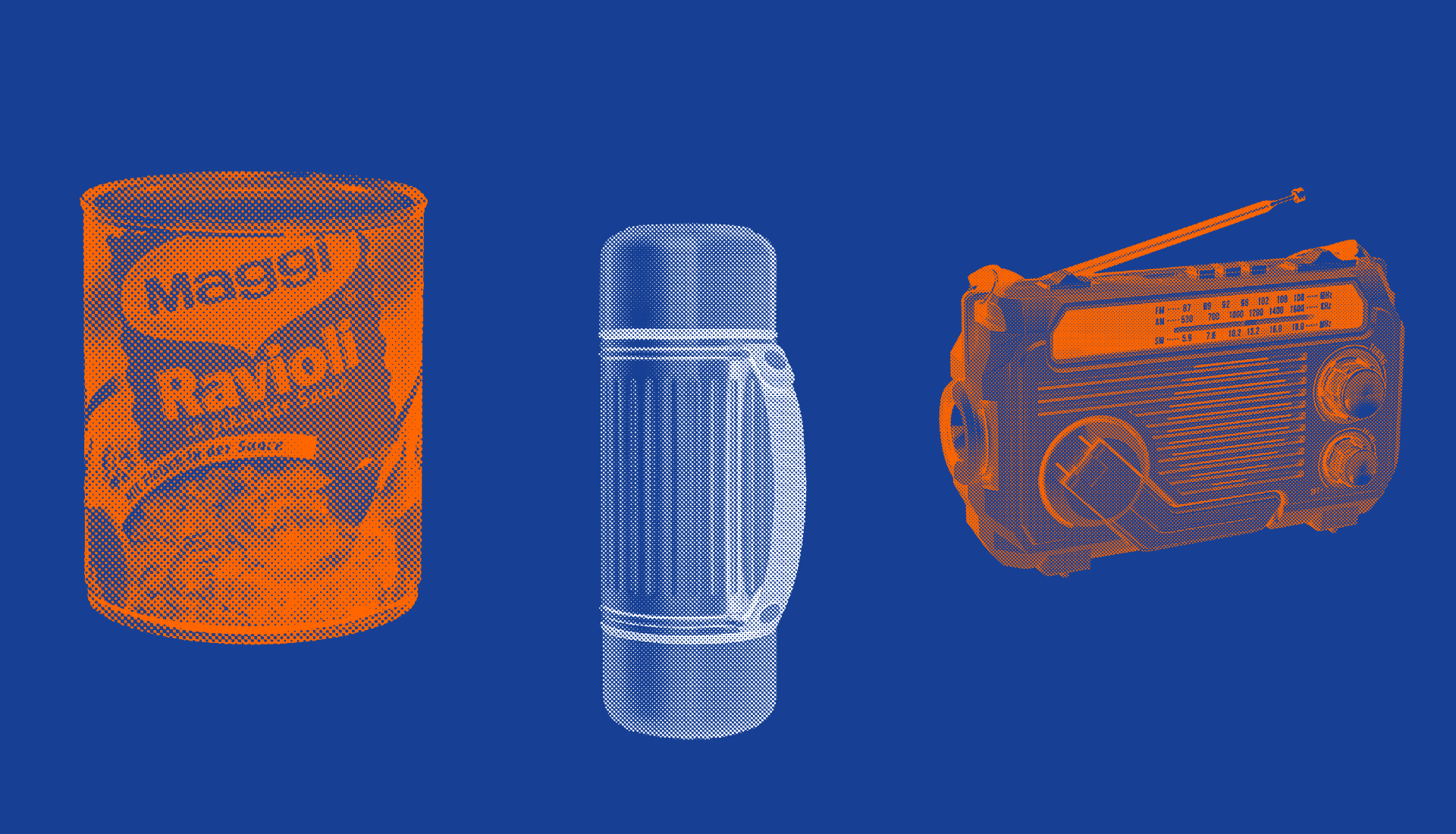

Ravioli und Kurbel-Radio im Keller, Thermoskanne im Notgepäck

Hamburg will resilienter werden und bereitet sich auf Krisen und Krieg vor – vor allem die Unternehmen der öffentlichen Daseinsfürsorge sind involviert

Noch vor Kurzem wurden sogenannte Prepper belächelt oder als Spinner abgetan. Doch mittlerweile empfiehlt sogar das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), sich für Notsituationen mit einem Grundvorrat aus Lebensmitteln, der Hausapotheke und Notgepäck mit Gummistiefeln, Unterwäsche und Thermoskanne einzudecken. Diese Empfehlungen stehen in der persönlichen Checkliste der BBK-Broschüre „KatastrophenALARM“. Eine Hamburger Genossenschaft hat den Ratgeber jüngst an ihre Bewohnerschaft verteilt.

Die 2022 nach dem völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieg auf die Ukraine von Olaf Scholz beschworene Zeitenwende nimmt Gestalt an. Das Bundesministerium für Inneres konstatiert eine durch Cyberangriffe verursachte verschärfte Sicherheitslage in Deutschland und warnt vor russischer Desinformation sowie Sabotageakten auf die kritische Infrastruktur. Diese Einschätzung hat zur Folge, dass die Bundesregierung in die Aufrüstung investiert, eine Debatte um die Reaktivierung der Wehrpflicht entbrannt ist, und der Zivil- und Katastrophenschutz mit einer Finanzspritze von 30 Milliarden Euro in den nächsten zehn Jahren forciert wird.

Doch wie ist Hamburg im Fall einer Krise geschützt? Beginnen wir mit dem schlimmsten Fall: Krieg. Sollte die Elbmetropole – wie zuletzt im Zweiten Weltkrieg – Ziel von Bombenangriffen werden, stünden die Überlebenschancen der Zivilbevölkerung schlecht. Einen Eindruck davon bekommt, wer mit dem Bunker-Experten Ronald Rossig (siehe Interview Seite 10) in einen der wenigen noch erhaltenen Bunker hinabsteigt – in eine dystopische Welt aus Beton, verdreckten Waschtischen, verkrusteten Toiletten und Plastiksitzen. Die Räume des Bunkers am Hachmannplatz, dessen Eingang sich hinter einer Lamellentür im U-Bahn-Tunnel befindet, wirken wie eine überdimensionale Kühlkammer. An den Wänden stehen unter einem Labyrinth aus Rohren und Leitungen Hinweise wie „Handlüfter nur auf Anweisung bedienen“ oder „Essensausgabe“.

Sogar ehemalige ABC-Schutzbauten wie der am Hachmannplatz böten keinen Schutz mehr vor atomaren, biologischen oder chemischen Waffen, erklärt Rossig: „Viel Schutzraumtechnik ist veraltet oder entsorgt worden, die ABC-Filter, Brunnenanlagen wurden verschlossen.“ Damit sei den Bauwerken die Möglichkeit der Autarkie für einen benötigten Überlebenszeitraum von 14 Tagen genommen.

1945 gab es in Hamburg 1.051 Anlagen, viele beschädigt. 1950 waren es wegen der von der britischen Besatzungsmacht angeordneten Sprengungen noch 1.026. Heute gibt es noch 33, teilweise zu Wohnraum (Heußweg), einem Energiebunker (Wilhelmsburg) oder einem Parkhaus (Spielbudenplatz) umgewidmet. An der Feldstraße ist mit dem Grünen Bunker sogar ein Touristenmagnet entstanden.

Bunkerexperte Rossig sieht in einem „kompletten Rollback“ keinen Sinn und setzt auf Mehrzweckanlagen, Garagen und den Bau unterirdischer Bahnhöfe. Neue Bunker zu bauen wäre Unsinn, sagt der Bürgerschaftsabgeordnete David Stoop (Die Linke): „Anstatt Milliarden für Aufrüstung und Bunker zu verschleudern, wäre es zukunftsträchtiger, in die soziale Infrastruktur zu investieren und globale Initiativen zur Rüstungskontrolle sowie neuen Abrüstungsverträgen voranzutreiben.“ Auch Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) hält den Bau neuer Bunker für „sinnlos“. Es sei weder technisch noch finanziell möglich, die Bevölkerung Hamburgs so vor einem Angriff mit Chemie- oder Atomwaffen zu schützen. Dem widerspricht Anna von Treuenfels-Frowein. Die Bürgerschaftsabgeordnete der CDU kritisiert, dass Hamburg beim Zivilschutz „nicht ausreichend“ aufgestellt sei: „Der Senat hat dem Thema zu wenig Priorität eingeräumt.“

Verzahnung von Zivilschutz und Katastrophenschutz

Die Innenbehörde verweist dagegen auf eine Neuausrichtung des Bevölkerungsschutzes: „In Anbetracht der veränderten sicherheitspolitischen Entwicklungen – insbesondere der Fokussierung der Bundeswehr auf die Landes- und Bündnisverteidigung sowie der Notwendigkeit, die zivil-militärische Zusammenarbeit und den Schutz kritischer Infrastrukturen zu stärken – wurden umfassende Maßnahmen eingeleitet.“ Zuletzt wurden 50 neue Warnsirenen installiert. Ziel sei die „Stärkung der Resilienz“ durch die Einrichtung einer zentralen Abteilung „Krisenbewältigung und Bevölkerungsschutz“ mit mehr als 40 Mitarbeitern in fünf Referaten: „Strategische Planung und Analyse“, „Bevölkerungsschutz“, „Kritische Infrastruktur/Cybersicherheit“, „Aus- und Fortbildungen/Übungen“ und „Zivil-militärische Zusammenarbeit“.

Für 2025/26 hat die Stadt rund 25 Millionen Euro für eine neue Abteilung in der Innenbehörde am Johanniswall eingeplant. Im Krisenfall soll dort ein Staatsrat die Leitung übernehmen. Laut Innenbehörde reichen die bisherigen, vor allem auf klassische Katastrophen ausgerichteten Strukturen nicht mehr aus. Ziel ist es, den militärisch geprägten Zivilschutz noch enger mit dem Katastrophenschutz zu verzahnen. Bereits jetzt arbeitet ein gemeinsamer Stab mit der Bundeswehr und weiteren Behörden an Themen wie logistischer Unterstützung bei Truppenverlegungen und Auswirkungen auf Hafen und Verkehr. Dabei sollen zivile Anforderungen früh erkannt und entsprechende Maßnahmen vorbereitet werden.

Und wie sind die in der öffentlichen Daseinsvorsorge tätigen Unternehmen aufgestellt? Die Sprecherin der Hamburger Energiewerke, Bettina Schwarz, gibt sich bedeckt. Sie bestätigt zwar die Existenz eines „Krisenstabs“, will aber keine Details nennen.

Etwas auskunftsfreudiger ist Bernd Eilitz, Pressesprecher Hamburger Energienetze: „Wir trainieren Krisen, es wird immer ein Fall durchgespielt. Alles wird eingeübt.“ Welche Fälle der 30-köpfige Krisenstab simuliert, will auch Eilitz „im Detail“ nicht schildern, denn: „Das wäre eine offene Tür für Angriffe oder Saboteure.“ Soviel verrät Eilitz dann doch: „Besonders die IT-Sabotage ist ein wichtiges Thema.“ Ob auch der Kriegsfall geprobt wird? Keine Antwort! Kontakte zur Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr gebe es bezüglich „Energieprojekten“.

Nicole Buschermöhle von Hamburg Wasser bestätigt das Vorhandensein eines Krisenstabs, der binnen kürzester Zeit im Krisen- oder Katastrophenfall einberufen werden könnte. Stockt die Versorgung mit Trinkwasser, dann könne Hamburg Wasser durch einen Verbund von 17 Wasserwerken einen Ausfall in der Regel über mehrere Tage kompensieren, berichtet Buschermöhle. Bei einem flächendeckenden Stromausfall in der Stadt Hamburg und der Metropolregion sei die Versorgung aber beeinträchtigt: „Die Trinkwasserversorgung der Bevölkerung erfolgt dann über Notbrunnen.“

Auch Johann Gerner-Beuerle, Pressesprecher der Stadtreinigung Hamburg (SRH), bestätigt, dass es „verschiedene Notfallpläne“ gebe, die bereits in der Corona-Zeit umgesetzt worden seien. Die SRH sei im Krisen- und Verteidigungsfall als Abfallwirtschaftsunternehmen gut aufgestellt, weil sie die Entsorgung von Abfällen auch unter extrem schwierigen Bedingungen gewährleisten könne. Gerner-Beuerle nennt „klare Notfallpläne“ und einen Krisenstab, der auch bei Ausfall der obligatorischen Kommunikationswege handlungsfähig sei – dank einer „redundanten Energieversorgung durch Notstromaggregate und ausreichende Treibstoffreserven für die Fahrzeugflotte“. Wichtig sei vor allem die Sicherstellung der Kommunikation mit den Mitarbeitern, Behörden und der Bevölkerung, um Anweisungen zu geben und über die aktuelle Lage zu informieren.

Und wie ist die Hamburger Wohnungswirtschaft aufgestellt? Michael Ahrens, Sprecher von Hamburgs größtem Vermieter SAGA, betont, dass das Vorhalten und Weiterentwickeln von Notfallplänen für verschiedene Anlässe Teil der Unternehmensstrategie sei und verweist auf die Energiekrise 2022: „Da hatte die SAGA einen Krisenstab mit Vertretern aller relevanten Abteilungen etabliert, der sich 360° mit möglichen Auswirkungen wie etwa größeren Strom- und Heizungsausfällen auf Bestände wie auch unsere Mieterinnen und Mieter befasste und entsprechende Ableitungen traf.“ Beispiele: eine umfassende Mieterkommunikation wie Mieterberatungen vor Ort in den Quartieren oder per Telefonhotline; konkrete Verabredungen, welche vulnerablen Gruppen im Krisenfall adäquat alternativ untergebracht werden können.

Auch auf Verbandsebene ist das Thema virulent. „Es liegt es in der Natur der Sache, dass die sozialen Vermieter die veränderten Klimabedingungen und Herausforderungen des Zivilschutzes bei ihren Planungen berücksichtigen“, sagt Andreas Breitner, Direktor des Verbands norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW), zumal sich „vor einigen Jahren es sicher niemand für möglich gehalten hätte, dass wir uns erneut Gedanken über Kriegsgefahren machen müssen“. So habe der Hamburger VNW-Landesvorstand erst vor wenigen Wochen ein ausführliches Gespräch mit dem stellvertretenden Kommandeur des Landeskommandos Hamburg geführt und sich informieren lassen: „Dazu gehört, dass in Unternehmen die Verantwortlichkeiten festgelegt werden, damit klar ist, was bei einem Katastrophen- oder Kriegsfall als Erstes unternommen werden muss.“ Hinzu komme die Prüfung, inwieweit beispielsweise die Hausmeister vorbereitet sind. Ferner fordert Breitner „Bundesmittel“ ein, um Keller oder Tiefgaragen „katastrophenfest“ machen zu können.

Die Hamburger Lehrerbau Wohnungsgenossenschaft ist in Sachen Zivilschutz Vorreiter. Der aktuellen Mitgliederzeitschrift hat sie die Broschüre „KatastrophenALARM“ des BBK beigelegt. „Krisenvorsorge bedeutet nicht, mit dem Schlimmsten zu rechnen – sondern mit dem Möglichen“, begründet Vorstandsmitglied Martin Siebert die ungewöhnliche Maßnahme und gibt sich krisenfest: „Ich selbst habe übrigens inzwischen wieder ein kleines Regal im Keller mit Wasserflaschen, Kerzen, einem Kurbel-Radio und ja – auch ein paar Dosen Ravioli.“

Ihre Meinung zählt!

Schicken Sie uns Ihr Feedback zu unseren Artikeln, Themenideen oder Hinweise per E-Mail an briefe@mieterjournal.de – wir freuen uns auf Ihre Ideen und Vorschläge!